文献

原田勝二:遺伝子から見た酒豪と下戸の体質、温故知新、34,26、(1997)

原田勝二:飲酒様態に関与する遺伝情報、醸協、96、210、(2001)

より抜粋

体質的に酒に弱い人

顔面の紅潮(フラツシング):アジア系黄色人種のみ

(オリエンタル・フラッシング)

筑波大の原田勝二先生らが1979年に

この原因がアルコール代謝産物の有害なアセトアルデヒド

(エタノールの数百倍も毒性強く主として循環器系に影響を与える)を

無害な酢酸に変える酵素(アルデヒド脱水素酵素)の遺伝的変異に起因することを明らかにした。

| 1.エタノールからアセトアルデヒドヘ |

| アルコール脱水素酵素(ADH)が90%以上関与 |

| 2.アセトアルデヒドから酢酸へ |

| 主にアルデヒド脱水素酵素(ALDH)が働く |

| 3.酢酸から炭酸ガスと水へ |

アルデヒド脱水素酵素(ALDH)

ALDHには6種類あるがその中でアルコール代謝で特に重要なのはALDH1とALDH2。

ALDH2→酵素欠損型(失活型)(ALDH2*2)がある→

これは黄色人種系民族にのみ存在し、白人や黒人には検出されず、人種差が著しい。

アルコール不耐性(下戸)の原因遺伝子。

このアルデヒド脱水素酵素不活性型をもつ人は飲酒後に出現するアルデヒドによる不快症状のため

飲酒継続が困難となりアルコール依存症に対する防御作用をもつ。

アルコール脱水素酵素(ADH)

ADH2*2遺伝子(失活型)→日本人などモンゴロイド系民族に高頻度に存在。

白人や黒人では低い。

アルデヒド脱水素酵素(ALDH)

ALDH2*2遺伝子(失活型)→混血等を除けばモンゴロイド系民族にのみ検出。

自人、黒人には1例も見出されていない。

モンドロイド系でも違いがあり

| モンゴロイド | 古モンゴロイド系 |

| (シベリア、南北アメリカ、オセアニア、オーストラリア等先住民) | |

| 失活型 頻度が少なく O〜5% | |

| 新モンゴロイド系 | |

| (中国大陸、目本を含むその周辺) | |

| 失活型 頻度比較的高く 5〜25% |

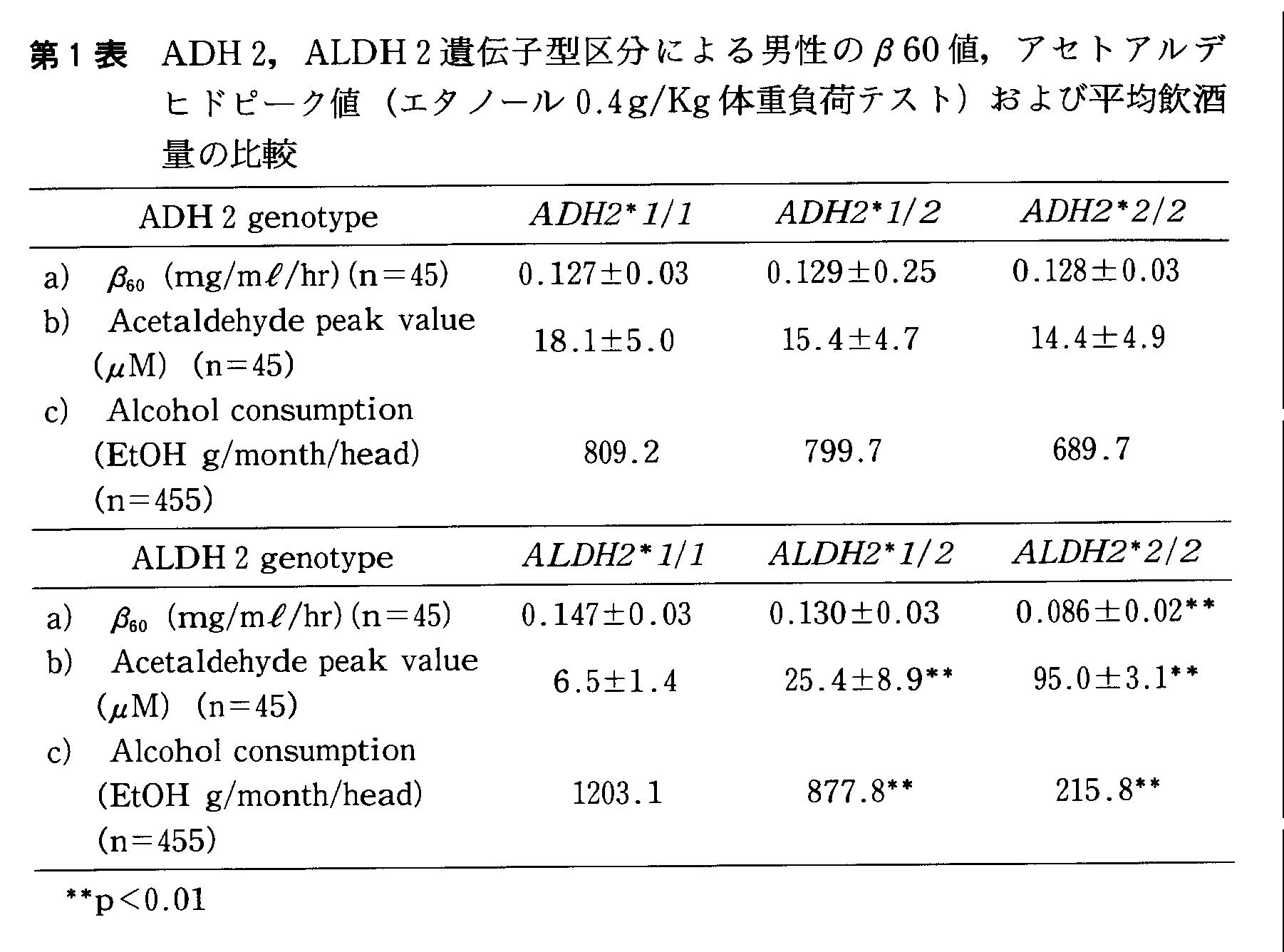

いつ頃ALDH2*2が出現したかの推定は、

少なくとも白人、黒人、黄色人の三大人種に分岐した後、

およそ2万5千年〜3万年前に突然変異により生じたと考えられている。

| 現代人の共通祖先→ | 20〜30万年前にアフリカに誕生した新人との説が有力。 |

| 縄文時代人→ | 骨の形態学的特徴、南方モンゴロイド(古モンゴロイド系)の特徴を示す。 |

| 弥生時代人→ | 寒冷地に適した形態を示し、北方系(新モンゴロイド系)の要素を持つ。 |

| 現代日本人→ | 南方系、北方系2つの特徴を家ね備える。二重構造。 |

現代日本人のALDH2*2遺伝子は、弥生時代に入ってから北方系の渡来人により

もたらされたのではないかと推測される。

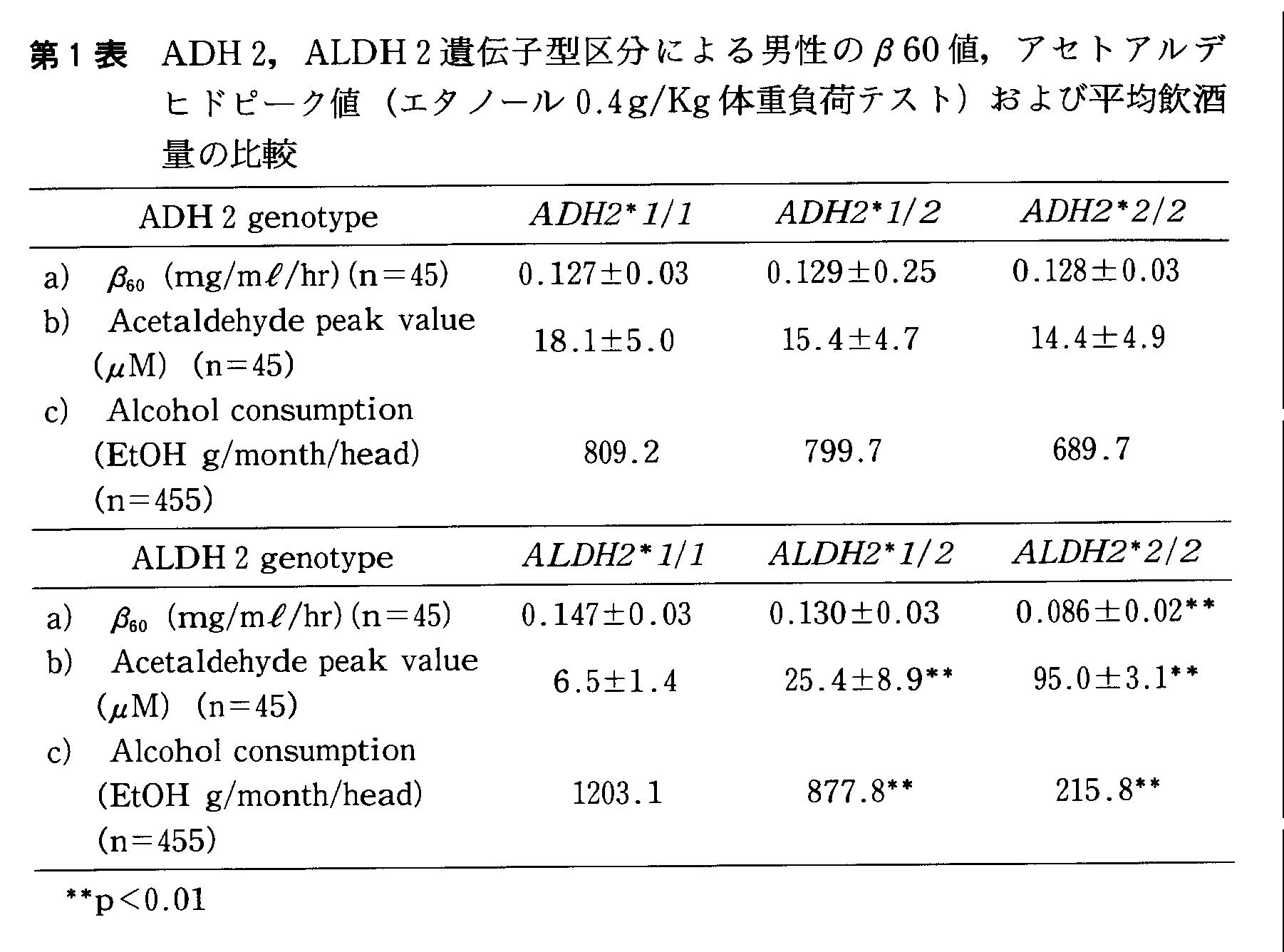

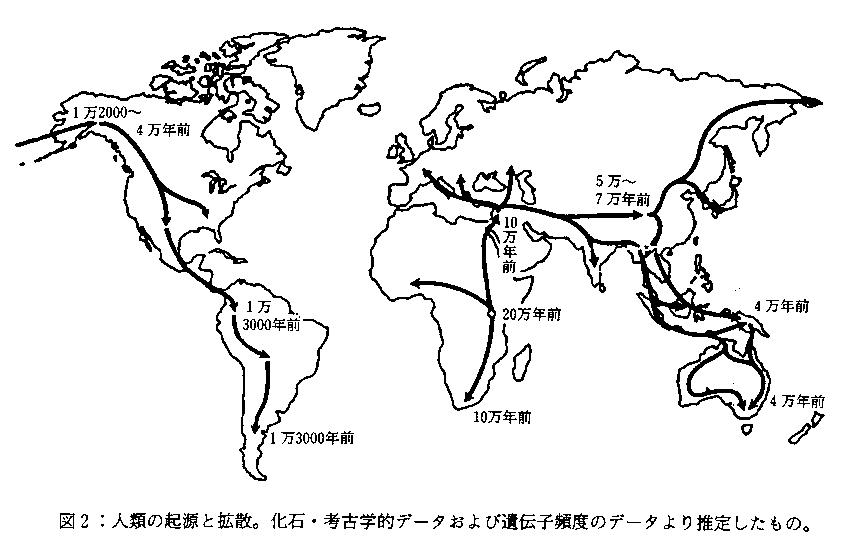

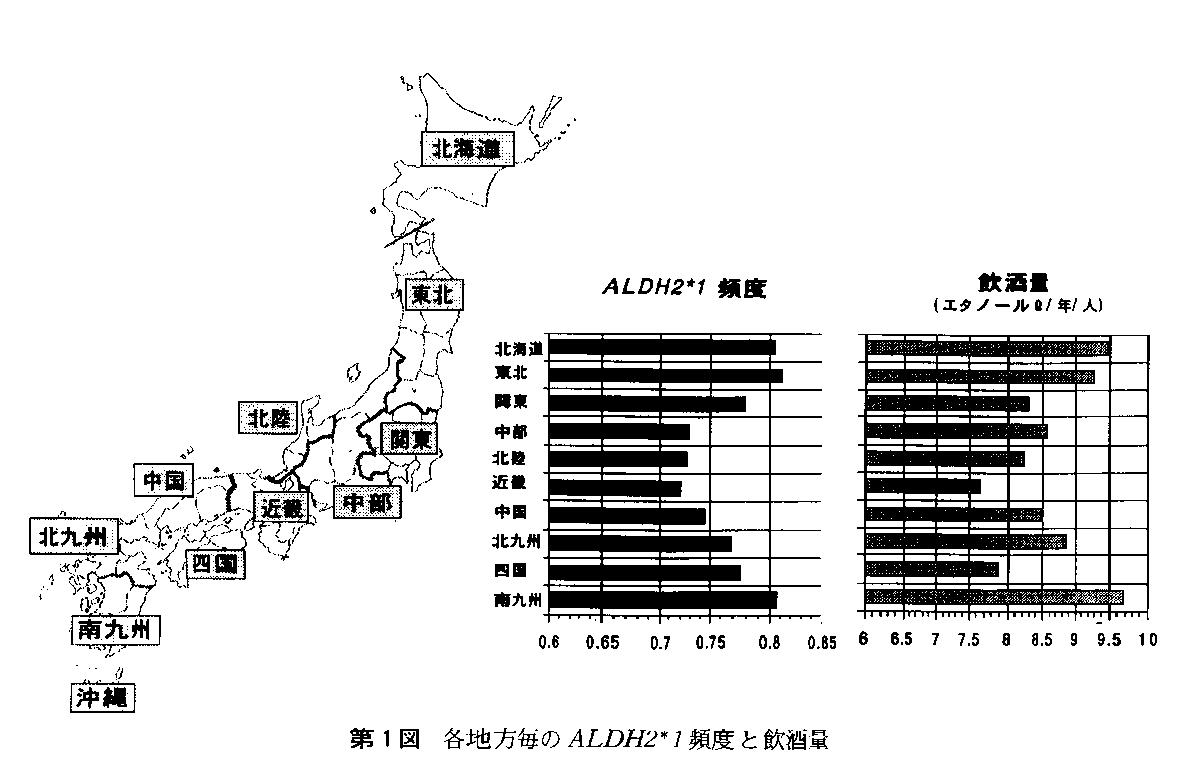

日本におけるALDH2*2遺伝子頻度と県別アルコール消費量との相関

東北地方(秋田、山形、青森) 南九州(鹿児島、沖縄) 四国南部

ALDH2*2遺伝子頻度が低くALDH2*1頻度が高く、アルコール消費量高い。

中部、近畿地方

ALDH2*2遺伝子頻度が高くALDH2*1頻度が低く、アルコール消費量低い。

ALDH2*2(下戸)遺伝子は近畿・中部地方を最高に東西にむかうにつれて低くなっている。

別な表現をすれば、酒豪の素質のあるALDH2*1遺伝子頻度は近畿・中部地方が最も低く

そこから距離的に遠ざかるにつれて高くなっている。

ALDH2から見ても目本人の二重構造の一端がうかがえる。

原田らはALDH2*2遺伝子は弥生時代およびそれ以降古墳時代の文化とともに

渡来人によって日本へもたらされたとの仮説を提唱してきたが、

初めて日本を統一した大和朝廷の中心地域は最もALDH2*2遺伝子の頻度が高く、

そこから東西へ行くに従い低くなっていくことが見えてくる。

この仮説の検証には古代から現代までの各時代の骨からDNAを抽出し

ALDH2遺伝子型の分析が必要。

ALDHがALDH2*1/1型の人はアセトアルデヒドの影響が少なく、

不快症状が出現しないのでつい飲み過ぎがちになる。